О Октябрьской революции и её всемирном значении <обновлено>

![]()

oktyabr1917

oktyabr1917

Октябрьская Революция сама по себе революцией не была, строго говоря она была лишь продолжением цепочки событий распада социальной и политической структуры Российской Романовской Империи.

![]()

хотим в кпсс

хотим в кпсс

![]()

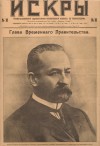

Львов (октябрист)

Львов (октябрист)

При этом, с организационной точки зрения, большевистко-лево-эсеровское правительство с В. Ленином во главе, по механизму формирования, унаследовало "февралистскую традицию" временных коалиционных правительств, основной задачей которых было "довести" страну до созыва Учредительного Собрания. Конечно были ньюансы, в формировании составов Временного правительства. Так в первом, сформированном в феврале её составе присутствовали главным образом "цензовые элементы"*, ибо советские руководители или как они сами тогда себя называли "демократия", считали произошедшее буржуазной революций и считали не правильным входить в буржуазное правительство. Поэтому в правительство князя Львова вошли такие фигуры как Гучков и Милюков и не вошли социалисты и представители Петроградского Совета, за исключением А.Ф. Керенского объявившего себя "заложником демократии". Но и Керенский, как отмечали в воспоминаниях многие участники событий, не был в полной мере представителем ни социалистов, ни "демократии", ни Петросовета и "заложником демократии" назначил себя сам.

![]()

Милюков(партия КД-ов)

Милюков(партия КД-ов)

Впрочем и сам Совет, в момент формирования правительства, не представлял из себя организованной силы, а был скорее аморфной, не имеющей ни структуры, ни конкретных целей, органом бунтующих солдат, во главе с верхушкой социалистов (т.н. профессиональных революционеров) пытающихся "оформить" их действия в некоем политическом направлении.

![]()

Керенский(трудовик)

Керенский(трудовик)

![]()

Гучков(октябрист)

Гучков(октябрист)

При этом, среди самих "лидеров" Совета вызывала определенное неприятие не только вся эта неуправляемая солдатская масса, но их коллеги по социалистическому движению. И в этой верхушке тоже были сильны противоречия.

И связаны они были с общим расколам мирового социалистического движения, когда с началом мировой войны, социнтерн раскололся на "циммервальдистов", выступавших против "своих правительств" развязавших кровавую войну и социалистов призывавших оборонять своё Отечество. Так вот это противоречие между "циммервальдистами" и "оборонцами" - имело место быть.

![]()

Нахамкенс(РСДРПм)

Нахамкенс(РСДРПм)

![]()

Чернов(ПСР)

Чернов(ПСР)

Надо сказать, что среди прочих, решающих факторов победы Февраля надо отметить, очень быстрое разложение частей Петроградского гарнизона. И здесь, помимо заговора генералов командующих фронтами и начальника Генштаба Алексеева, сыграл свою роль так называемый "Приказ №1" выпущенный как раз "циммервальдистским крылом" верхушки Совета. Приказ этот отменял единоначалие в армии и по сути "ставил на ней крест".

![]()

Петербургская ложа "Астрея"

Петербургская ложа "Астрея"

Ещё одним важным фактором обусловившим победу Февраля, было взаимодействие политической и военной верхушки российской олигархии в рамках ложи "Великий Восток Франции"(ниже, в комментариях, приведена Историческая справка подготовлена - Андреем Ивановичем Серковым, российским историком, специализирующимся на истории масонства.). Весь политический спектр от социалистов и "министров-капиталистов" до высшего офицерства состояли в ложах политического масонства и были частью одной иерархии, одного движения. Эта масонская политическая надстройка сыграла свою роль солидаризировав разнородные политические элементы и позволила получить искомый результат.

/продолжу завтра/

![]()

генерал Алексеев(генштаб)

генерал Алексеев(генштаб)

Итак, высшее офицерство, "цензовые элементы", социалисты солидарно выступили одним единым фронтом против Империи, против Монархии, против Войны выступила лишь не значительная и не очень влиятельная часть социалистов.

Таким образом, Февраль, как революция, оказался направлен в первую голову против государственности, государственного строя, при этом социальные и экономические тенденции развития сохранялись.

Крайне острый земельный вопрос был ещё более обострен и тем, что мобилизованное в ведущую войну армию крестьянское население испытало целый комплекс негативных проблем. Начиная с крайне тяжёлых условий жестокой и бессмысленной для России войны, отчужденность крестьянства от господствующей олигархии, нещадная его эксплуатация. На эти условия наложились ещё ряд факторов: морально демобилизующий "Приказ №1", неясные слухи о новой земельной реформе и подошедший к 1917 году очередной передел общинной земли. При этом, слом монархической системы, поставил крестьянство, по сути вне государственных интересов. Ибо "своим" крестьяне считали царя и отечество и на этом зижделась их лояльность. А пришедшие к власти "временные" верноподданических чувств не вызывали.

Самым неприятным, в этом положении, было то, что с "победой революции" все эти негативные тенденции не только законсервировались, а по некоторым параметрам ухудшились, но к ним добавились ещё и т.н. "проблемы национальных окраин". Формально, ещё в манифесте Михаила об отречении "Хозяином Земли Русской" было объявлено идеологическое детище европейской массонерии так называемое "Учредительное собрание". То есть Российская империя и её временное правительство провозгласившее "республику" начиная с февраля-марта 1917 года вела своё химерическое, временное существование и это в условиях мировой войны требовавшей существенного напряжения сил и внутренней мобилизации! Нечего и говорить, что запланированное весеннее наступление, в таких условиях, было обречено на явный неуспех если ни катастрофу. При этом правящий истеблишмент провозгласил в качестве своей военной задачи "войну до победного конца". В этом было одно из многочисленных зерен раскола правящей верхушки. Именно идея победоносной войны привела в действие защитные механизмы заставлявшие крайне нездоровую политическую верхушки вводить некие сдерживающие механизмы направленные на сохранение и учет интересов низших классов общества. Появившиеся в феврале, в лице Совета, зачатки "двоевластия", начинали цвести "буйным цветом"...

Итак, Война, мировая война, эта тема имеет столь важное значение, что придётся сделать на нее ещё одно небольшое отступление...

Конец XIX начало XX вв., в экономике, этот период характеризуется гегемонизмом капиталистического способа производства, а значит политическим идеологическим и военным гегемонизмом коллективного Запада.

![]()

карта

карта

Если посмотреть на карту мира из точки, где базируется максимальный человеческий ресурс планеты, то Европа или Запад выглядит как крошечный остров. Но мир это явление не количественное, а качественное.

/на сегодня всё, продолжение завтра/

К концу XIX началу XX вв. в Европе в целом, а в особенности в её северо-западной германо-англо-саксонской части сложилась очень специфическая система. Система эта называется капитализмом.

Капитализм представляет собою очень сложное нерасчленимое единство социальных, производственных, экономических и политических отношений возникших в "Новом времени" результате "Реформации". Распада единой христианской морали и как части этого процесса, с одной стороны, разрушение традиционного социума и последующий переход к другим экономическим отношениям, нарушения традиционного баланса сил между Ватиканом и Императором.А также формирование на этой базе нового европейского господствующего класса. То, что новая элита формировалась в условиях прессинга со стороны очень мощных и влиятельных сил того времени накладывало на неё определённый родовой отпечаток. Власть Папы и Императора, а так же главенство христианской морали против которых опасно было действовать открыто, приводило к тому, что действуя под спудом, против своих врагов, нарождавшаяся элита разрабатывала долгосрочные стратегии, используя, как правило, тактику непрямых действий, в зависимости от ситуации, меняя тактику и способ действия, проявляя чудеса находчивости и изворотливости использовала для этого все подходящие инструменты не чураясь никакими союзниками для достижения необходимых результатов, двигаясь к цели она постоянно меняла места своего "базирования". И как первый явный результат своей деятельности явила миру первую капиталистическую революцию в Нидерландах.

Из системы европейских "миров-экономик" сформировались национальные государства - Nation state.

На заре европейской истории, когда Европа была лишь маленьким бедным островком, периферией мира, источником богатства и "страной святых чудес" была Азия. Азия была богатой и могучей она не замечала своего бедного необразованного соседа и вела торговлю со своими европейскими колониями. Европа была крохотным бедным, но сплоченным миром, Азия была огромна богата и бесформенна. Но как всегда бывает в торговле если существуют деньги, то появляются и те у кого их много. Другое золотое правило торговли - лучше всего дела идут у тех кто находится поближе к входу. Кто же, в этом случае, должен был получать все сливки?

Из Азии существовало два коротких пути: "из варяг в греки"(то есть по северо-востоку Европы) и Южный через Венецию. Отсюда и два крупных торговых европейских гегемона: ганзейцы и венецианцы. Так вот последние и были той самой силой которая сменив место своего "базирования" совершила первую европейскую промышленную революцию. Таким образом, Нидерланды стали первой базой новой европейской аристократии.

Голландия стала первым европейским гегемоном, гегемоном нового типа. В Нидерландах обкатывались все новые технологии Нового Времени: протестантизм, наемные армии, мануфактуры, торговля как инструмент влияния, построение транснациональных экономических субъектов и многое другое.

Особенно показательная деятельность Ост-Индской Компании которой была основана целая сеть торговых факторий (в том числе на мысе Доброй Надежды, Персии, Бенгалии, Малакке (ныне в составе Малайзии), Китае, Сиаме (ныне Таиланд), Формозе (ныне Тайвань). Акватория, охваченная деятельностью Ост-Индской компании, простиралась от мыса Доброй Надежды на западе до Магелланова пролива на востоке. Торговые агенты компании путешествуя по миру в поисках короткого пути в Азию совершили множество географических открытий.

Королевской семье Нидерландов до сих пор принадлежит значительная доля собственности в городе Нью Йорке который был открыт представителем Компании и первоначально назывался Нью Амстердам.

Именно поэтому королева Биатрикс дочь принц Бенрнгарда стоявшего у истоков Билдербергского клуба является частым участником заседаний клуба стоящего на страже интересов старых европейских элит.

Вторым европейским гегемоном стала Британия отобравшая пальму первенства у Нидерландов. Сменившие место своего "базирования" венецианцы перебрались с материка на остров. После чего в долгой и напряжённой борьбе с восходящими новыми европейским гегемонами отстаяли свое право не только на европейское, но и на мировое господство.

Новый мировой гегемон Британская империя вёл дальновидную политику позволившую поставить под контроль все независимые от англо-саксонской элиты.

Одним из элементов этой политики было использования масонства в качестве контролирующего европейскую политику органа.

Отсюда возник так называемый раскол на свободное масонство (дикие ложи) и классические ложи.

Классические европейские ложи, как правило, были англофилской и консервативной направленности и проводили нужную британскому кабинету линию, в то время как дикие ложи либерального масонства выступали с позиций радикализма и революционности против европейских правительств. В результате успешной реализации такой политики Европа погрузилась в цепочку войн и революций. А Британия имея свободные руки могла без особых помех строить свою империю, поочередно стравливая своих потенциальных конкурентов друг с другом подбадривая воющие стороны и попутно зарабатывая на их снабжении.

/продолжение следует/

Если смотреть на глобальную игру Британии, то для этого мирового гегемона характерен тот же принцип действий который был характерен для Империи Ромеев, которую некоторые историки, неправильно, называют Византией.

Этот характер действий был усилен и модифицирован более современным арсеналом наработок когнитивно-разведовательных структур венецианской аристократии. Один из методов когнитивно-разведовательных структур: ослабление, подчинение, стравливание, взаимоуничтожение представляющих опасность субъектов истории путём преобразование глубинных основ их коллективного бессознательного, внедрение новой разрушительной морали или её полное разрушение. Одними из наиболее очевидных акций новой европейской элиты (речь не только о британской гегемонии) были: Реформация и Просвещение (энциклопедизм) в Европе. На Ближнем Востоке то же велась работа по иудаизации мусульманской части библейского проекта, индикатором работы этих структур стало появление мусульманского аналога протестантизма - вакхабизма или салафитов. Так или иначе и в Европе и на Ближнем Востоке эти структуры добились целей своих долговременных стратегий. Итогом их действий на Ближнем Востоке и в Европе было ослабление Блистательной Порты (Империи Османов). В Европе же их действия привели не просто к формированию геокультуры Просвещения, начали формироваться новые конструкты в виде идеологий стремившихся заменить традиционную этику, что в свою очередь привело к формированию новой социально-экономической структуры общества ослаблению Империй и формированию Nation Stait и наций. Весь 17-18 и 19 вв. ушли на эти сложные и противоречивые процессы.

К концу XIX века для британской элита которая была уже мировым гегемоном самым актуальным стал вопрос снесения европейских империй. Причём делать это надо было, как всегда, их же руками.

Итогом мировой войны должно было стать разрушение Османской Империи, Германского Рейха, Священной Римской Империи (Австро-Венгрии) и Российской Империи.

И здесь у Британцев интересы частично совпадали с интересами другого ещё потенциального гегемона Северо-Американскими Соединёнными штатами. Правда у СаСШ было свое видение проблемы, они стремились к главенству в Европе и британцы были их тактическим союзником. А на Дальнем Востоке и на Тихом океане противником. Одновременно с этим американской политикой опосредовано управляли ставленники британской элиты, более того первое время американская элита была, если можно так выразится, производной от британской.

Но вернёмся теперь к событиям в России. Первый смотр своих "армий" англо-саконская элита провела в виде цепочки организованных ею событий: Русско-Японская война, Революция 1905 года. Русско-Японская война была модельной войной, причём, во многих смыслах. С одной стороны, это был эпизод борьбы между Британцами и США за контроль над Китаем, а инструментами этой борьбы стали японские и русские войска, с другой стороны, обе стороны провели в России "смотр и боевые учения" своих "революционных армий", по сути дела была разработана стратегия и тактика действий подрывных элементов и управляющего истеблишмента России в рамках реализации планов мирового гегемона.

И вот здесь где-то и когда-то возникает момент, когда для мировых элит, что то пошло не так как им бы этого хотелось, вроде бы, долгое время, всё шло в нужном направлении. Но сбои всё же начали происходить...

/продолжение следует/

Двоевластие, о котором Ленин писал в своих "Апрельских тезисах", постепенно институализировало раскол "нового управляющего класса", который оказавшись как пингвин на верхней части айсберга под названием Россия, вдруг решил, что он управляет движением этой махины большая часть массы, сила и инерция которой скрыта от её глупого птичьего ума. То, что свои воспоминания о русской революции А.И. Деникин назвал - "Очерки Русский Смуты", не было случайностью.

Русские революции 1905-1907 гг. и революция 1917 г. несли на себе родовые пятна русской истории и поэтому, зачастую повторяли некие "властные" конструкты аналогичной Смуты начала XVII века. Что характерно, цикл жизни романовской династии, уложился как раз в эти 300 лет от Смуты до Смуты. Попробуем внимательно присмотреться к возможным параллелям этих явлений и хотя они могут быть весьма поверхностны, мы следуя примеру Полибия можем увидеть движение "по кругу", а быт может увидим другие закономерности.

В первую очередь, какой классовый смысл скрывался в перипетиях борьбы в верхах русской верховной власти и какую роль Российская империя играла в мировой системе разделения труда.

С точки зрения экономического развития капиталистической системы, Россия была её периферией и объектом изъятия ресурсов в пользу капиталистического ядра. При этом, как отмечалось выше, сама Российская Империя, будучи вполне самодостаточной цивилизацией, универсальной культурой и наличиствующим суперэтносом, по прежнему стояла на пути развития капитализма в его глобально-политическом аспекте и с точки зрения западной элиты должна, была в политическом плане выполнять ту же роль, что в экономическом, стать интегральной частью западной системы, в качестве ею эксплуатируемого ресурса. Россия как и три других европейских империи (Блистательная порта, Австро-Венгрия, Германия, часть американской элиты стремилась ещё к разрушению Британской империи) должны были быть ликвидированы. Внутри Российского управляющего класса сформировались прозападные группы влияния, в низах "революционные армии" (Ядрихин-Ван Дамм) ставшие проводником интересов западной элиты.

Кроме деятельности, упоминавшихся выше, сетевых структур "русского" масонства были ещё и столь же "замечательные" персоналии, как то С. Ю. Витте (министр финансов; председатель совета министров), А. П. Извольский министра иностранных дел, генерал А. Н. Куропаткин - каждый из них, в своё время и на своём месте, сыграл свою зловещую роль. Очень печальной в этом смысле, была ситуация и внутри самой романовской династии. В верхах все прогнило так основательно, что все завывания о "России которую мы потеряли", могут вызывать только печальную усмешку.

Что касается нижнего этажа русского общества, то здесь имелся ещё один уходящий (наряду с дворянством) класс, с точки зрения развития капитализма - крестьянство. Рабочий класс несмотря на своё наличие, был не значителен. Таким образом, кризис русской смуты имел многослойную природу, с одной стороны внутренние противоречия связанные в т.ч. с нерешенность в XIX веке крестьянского вопроса и его обострению с началом XX века, слабо консолидированный управляющий класс, неразвитость, оторванность, отчужденность от общенациональных интересов среднего слоя, с другой стороны мировой кризис и реализация планов нового мирового гегемона, относительно своего окончательного упрочения в качестве такового уже в мировом масштабе.

Если посмотреть на изложенное с точки зрения сравнения этих процессов с процессами происходившими за 300 лет до этого, увидим их сходство. Относительно конфликтности с тогдашним гегемоном Ватиканом, она очевидна, Ватикан действовавший руками Речи Посполитой, подготовил не просто вмешательство, а прямую агрессию против Московского царства в результате которой на престол была посажена династия криптокатоликов Романовых(есть такое мнение, косвенным аргументом в пользу которого, является так называемая церковная реформа приведшая к расколу внутри православия). Что касается внутренних противоречий, они таки имели место быть. В первую очередь, это были противоречия среди московского управляющего класса, влиятельные боярские роды управлявшие московским царством как своей коллективной вотчиной, вели между собой острую непримиримую борьбу, которая выродилась в столь сильные внутренние неурядицы, что в процессе этой внутренней борьбы стали участвовать внешние силы в виде польских захватчиков, шведских наемников, польского и шведского королей. Характерно, что в этом внутреннем конфликта свою роль сыграло и казачество и ещё только формирующееся дворянство (дети боярские), имел место и династический аспект соперничество разных ветвей рюриковичей и даже "цензовый элемент"(в терминологии XX века) сыграл в смуте свою роль. Кровавой Смутой царствование Романовых началось, ею оно и закончилось. Что, конечно, символично.

Но самый "вкусный" фактор параллелизма событий двух Смут, формирование в обоих случаях дублирующих структур власти - двоевластия. Природа власти в обоих ситуациях сыграла такую "петлю" в результате которой, руками и при посредничестве формально слабого исторического субъекта, был отстранен властвующий на тот момент субъект. "Самозванец" 1 и 2 при помощи шляхты и казаков фактически отодвинули от власти Боярскую думу и рюриковичей и посадили на трон "новую династию".

Что то схожее происходило и на протяжении весны-лета-осени 1917 года, сам по себе Совет страной не управлял, этим "занималось" Временное правительство, но постепенно советские деятели, участвуя в 3-4 коалициях вошли в состав Временного правительства, выдавив из него почти полностью "цензовые элементы", а 25 октября был сформирован последний состав временного правительства которое окончательно избавившись от цензовых элементов, отодвинуло от власти всех, кроме большевиков и левых эсеров и некоторой части бунда-интернационалистов. И надо, сразу заметить, что после прихода к власти, как и все предыдущие составы временных, большевистко-левоэсеровское правительство, декларировало свою приверженность идее созыва "Хозяина земли русской" Учредительного собрания, всё согласно канонам!

Но в январе 1918 года "учредилку" разгоняют, а в июле, в результате убийства левым эсером Блюмкиным немецкого посла Мирбаха, распадается последняя коалиция, левых эсеров арестовывают, а Блюмкин потом еще долго работает в органах ВЧК-ОГПУ и даже успеет съездить в экспедицию в Тибет.

30 августа 1918 года в Петрограде был убит начальник ЧК Урицкий, а в Москве было произведено покушение на предсовнаркома Ленина. Не известно, кто кого в итоге переиграл, курс на мировую революцию и революционную войну был продолжен. Большевики, поддержанные частью офицерства в том числе и царскими генштабистами, одержали верх во время иностранной интервенции и гражданской войны, отвоевали большую часть территорий Российской империи. А потом товарищ Сталин, начал потихоньку ликвидировать пламенных революционеров, сажать коминтерновцев, выслал и ликвидировал Троцкого и начал строить Советскую империю.

Заключение следует

http://www.great-east.ru/history/significant_freemasons/

22 апреля [4 мая] 1881, Симбирск, Российская империя — 11 июня 1970, Нью-Йорк, США) — российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917), один из Великих Мастеров российского политического масонства – Великого Востока народов России. Один из самых видных представителей масонства XX –Александр Керенский. После двух лет пребывания в масонской ложе Керенский даже вошел в руководство этой тайной организации, и выше его по рангу в то время был только Николай Некрасов — генеральный секретарь масонской Ложи, член кадетской партии. Однако уже в 1916 году большинством голосов на очередном конгрессе масонской Ложи «Великий Восток народов России» Александра Федоровича Керенского избрали генеральным секретарем вместо Некрасова. Умело используя свою новую тайную должность, Александр Керенский в течение всего 1916 года живо усиливал свое влияние в кулуарах российской политики, что и привело к стремительному взлету его политической карьеры, который весь мир наблюдал в 1917 году.

http://www.great-east.ru/history/history_masons/

В 80-е гг. XIXвека в различные французские ложи вступили: философ В. Вырубов, врач-психиатр Баженов, известный инженер-электротехник П. Яблочков, не менее известный историк и социолог М.М. Ковалевский, который после Первой русской революции, будучи видным деятелем кадетской партии, стал одним из руководителей русского масонства.

В 1887 г. Яблочков и Ковалевский открывают в Париже ложу «Космос» специально для русских эмигрантов и общественных деятелей. Среди ее членов оказалось практически все будущее руководство партии кадетов: писатели А. Амфитеатров, В. Немирович-Данченко, земский деятель В. Маклаков и ряд других.

В 1900 г. руководители ложи «Космос» открывают в Париже «Русскую высшую школу общественных наук», целью которой, как записано в ее уставе, было: «Смягчение резких противоречий между крайними мнениями, сближение политических групп, способных действовать на общей почве». Таким образом, «франко-русские» масоны, задолго, до начала революционных событий в России стали готовить кадры для либеральной оппозиции царизму.

Официальное возрождение масонства в самой России (возврат к активной деятельности) происходит во время царствования императора Николая Второго и приходится на начало XX-ого века. Манифест 17 октября 1905 г., формально провозгласивший право собраний и союзов, открыл перед русскими масонами возможности по восстановлению структуры Ордена вольных каменщиков в стране. Первым начал работы по возрождению русского братства М. М. Ковалевский.

http://www.great-east.ru/history/history_masons/

11 января 1906 г. он обратился в Совет Ордена Великого Востока Франции (ВВФ) с просьбой делегировать представителей для открытия ложи в Москве или Санкт-Петербурге. При посредничестве руководителя журнала «L’Acacia» Ш. Лимузена, входившего в союз Великого Востока Франции, М.М. Ковалевскому было предоставлено право на открытие лож в России.

15-28 ноября 1906 г. в Москве была открыта временная ложа Возрождение, которая начала работать по французскому ритуалу. Досточтимым мастером ложи был избран Н. Н. Баженов, 1-м стражем — В. А. Маклаков, 2-м — Е. В. Аничков, оратором — С. А. Котляревский, секретарём — В. И. Немирович-Данченко. Через несколько дней в Санкт-Петербурге была основана ещё одна ложа — Полярная Звезда.

Послушание Великий Восток Франции относилось к либеральному, так называемому «нерегулярному» масонству, допускавшему активное участие в политической жизни страны, что было, несомненно, близко новому поколению русских вольных каменщиков.

Америка (США) после войны за независимость 1775—1776 г. стала де-факто первым масонским государством – практически все отцы основатели во главе с Джорджем Вашингтоном были действительными членами Ордена вольных каменщиков. «Каждый четвертый житель США – масон», – сообщает известный американский журнал "Лайф", что всё-таки, нам кажется, несколько преувеличенным. По другим оценкам специалистов американские ложи на сегодня насчитывают от двух до четырех миллионов сестер и братьев.

Понятие«нерегулярное» (либеральное) масонство, появилось после Великого раскола 1877 г., когда Великий колледж уставов Великого Востока Франции принял решение о новой реформе. Новая концепция гласила, что все права человека тесно связаны с идеей гуманизма и просвещения, с идеей права на естественное развитие, на такие права и свободы, как свободу собраний, свободу вероисповедания и социальных прав человека, самоопределение, равенство между мужчиной и женщиной, а также контроль власти через систему сдержек и противовесов. Из Французского устава удаляются все формулы с религиозным подтекстом. ВВФ больше не требует от своих членов веры в Бога, основной целью считает улучшение человечества и не запрещает обсуждение политических и религиозных вопросов в своих ложах, что остается категорически запрещено в английских ложах. Проще говоря, в 1877 г. произошел раздел на так называемое «регулярное» английское масонство и либеральное франко-европейское.

Образование Партии Народной свободы, Народно-социалистической партии, выборы в I-ю Государственную Думу, её роспуск; борьба, связанная с Выборгским воззванием; открытие Клуба кадетов, наконец, революционные события в России – все это повлияло на развитие и становление масонства внутри нашей страны и благоприятное отношение французских вольных каменщиков к распространению масонства в России. Началась активная работа по привлечению новых членов. С декабря 1906 г. на квартире Д. О. Бебутова «с большим разбором» начался приём новых братьев. Быстрый рост числа масонов в России вновь поставил на повестку дня вопрос о легализации в масонском мире русских лож. Весной 1907 г. «предварительные переговоры было поручено вести Кедрину и Ковалевскому». Выбор этих лиц был, конечно же, обусловлен их ведущим положением в двух политических партиях, и их участием в работе I-й Государственной Думы, а так же налаженными связями в среде французских масонов.

Значительным событием стало официальное открытие в январе 1908 г. на квартире Н.Н. Баженова в Москве ложи Возрождение. В числе посвящённых в масонство, при официальном основании ложи был друг Н.Н. Баженова А.И. Сумбатов-Южин. Даже посвящение этого одного человека открывало новые перспективы для развития ложи, поскольку А.И. Сумбатов-Южин был председателем Московского литературно-художественного кружка, Общества грузин в Москве, членом Партии Народной свободы, членом избирательной комиссии по выборам в I-ю Государственную Думу, ведущим актёром (и управляющим труппой) Малого театра.

У М. М. Ковалевского возникла возможность получить признание от Великой Ложи Франции, возвратиться к принципам своего «материнского» объединения, что и было им сделано. Осенью 1907 г. М. М. Ковалевский привёз в Россию два патента на открытие лож в С.-Петербурге и Москве от Великой Ложи Франции.

В начале 1908 г. было решено провести общее собрание российских масонов, на котором М. М. Ковалевский предложил воспользоваться уже полученными от Великой Ложи Франции дипломами на открытие лож в Москве и С.-Петербурге, а не дожидаться приезда делегации от Великого Востока Франции. Подобное предложение вызвало противодействие со стороны Е. И. Кедрина и его сторонников. «С Ковалевским остались только его близкие друзья – Гамбаров, Иванюков, де Роберти и Аничков». Таким образом, не успев ещё учредиться, русское масонство оказалось расколотым на несколько частей.

2 февраля 1908 г. представители лож в С.-Петербурге и Москве, Д. О. Бебутов(князь, русский генерал) и Н. Н. Баженов, отправились в Париж, чтобы окончательно определить вопрос со статусом русских мастерских. Во Франции они были сразу же приняты гроссмейстером Луи Лафером (Лаффером), лидером радикалов во французском парламенте, и посвящены в высшие масонские степени. Как выразился Д. О. Бебутов, «очень с нами носились». Историческая справка: партия «Республиканских радикалов и радикалов-социалистов», называемая «Радикальной партией», выросшая из французских масонских лож, была основана 21-23 июня 1901 и является старейшей французской партией, давшей стране за прошедшее столетие 31 руководителей правительства, сотни министров и государственных секретарей, тысячи депутатов и сенаторов.

6 мая 1908 г. Совет Ордена принял решение о направлении братьев Бертрана Сэншоля и Георга Буле для официального открытия работ в России. Во исполнение этого постановления Сэншоль и Буле инсталлировали 9-22 мая 1908 г. в С.-Петербурге ложу Полярная Звезда. Через два дня в Москве была инсталлирована ложа Возрождение. Также была основана ложа в Варшаве.

– Луи Лафер (1861–1929), профессор риторики, министр, сенатор, масон с 1889 г., президент Совета Ордена в 1903–1905 и в 1907–1909 гг. Был известен своими радикально-социалистическими взглядами.

– Бертран Сэншоль (1844–1930), инженер, масон с 1882 г., друг М. А. Бакунина, с 1892 г. член Великой коллегии ритуалов, её оратор, с 1890 г. член Совета Ордена, в 1908 г. его вице-президент.

– Георг Буле (1855–1920), промышленник, в 1905–1907 и в 1909 гг. вице-президент Совета Ордена, в 1908 г. великий канцлер Великой коллегии ритуалов, в 1910-1911 гг. президент Совета Ордена.

М. С. Маргулиес и Д. О. Бебутов свидетельствуют, что инсталляция ложи Полярная Звезда произошла на квартире В. А. Маклакова(адвокат, один из лидеров партии кадетов, губернатор, на фото). На инсталляции присутствовали М. М. Ковалевский и отколовшиеся с ним от Великого Востока масоны, но только как гости.

Так начался новый период развития масонства в России, было создано 9 лож. В С.-Петербурге, кроме «главной ложи», Полярной Звезды, из соображений безопасности после февраля 1909 г. (многолюдство и частота собраний могли привлечь внимание полиции) были также открыты: Северное Сияние, Заря Петербурга и «военная ложа». Во время поездки М. С. Маргулиеса, С. Д. Урусова и Д. О. Бебутова по стране в Одессе была открыта ложа Истина.

При активном участии депутатов Государственной Думы историка И. В. Лучицкого и землевладельца Ф. Р. Штейнгеля в Киеве в начале и середине 1909 г. были открыты две ложи, одна из которых была названа Киевская Заря. В конце 1909 г. в Киев приезжал один из идеологов будущего Великого Востока народов России В.П. Обнинский, бывший лидер фракции автономистов в I-й Государственной Думе. В Киеве В.П. Обнинский установил тесные контакты с С.А. Ефремовым, с которым они договорились вместе бороться за равноправие народов России и отстаивание принципов федеративного построения государства. Контакты с С.А. Ефремовым, вероятно, стали определяющими в построении масонской организации на Украине, поскольку С.А. Ефремов в 1905 г. был одним из основателей (вместе с М.С. Грушевским) Украинской радикально-демократической партии, а в 1908 г. – создателем Товарищества украинских прогрессистов. Основные лозунги украинских масонов совпадали с программными установками указанных политических объединений: установление в стране конституционно-демократического строя и автономия Украины. Основой ложи на Украине стал либеральный кружок, сформировавшийся вокруг газеты «Киевские отклики», руководителями которой были Г. В. Александровский и И. В. Лучицкий, а сотрудниками были такие масоны как В.П. Науменко, Н.П. Василенко, С.А. Ефремов, С.В. Петлюра. Отметим также, что в1909 г. В.П. Обнинский стал одним из основателей Общества единения народностей России. Секретарём С.-Петербургского отделения этого же общества стал В.Л. Геловани, членом комитета В.А. Караулов. Привлекался к работам новой организации и М.М.Ковалевский.

Продолжала свои работы московская ложа Возрождение, которая в 1908 г. открыла «дочернюю» мастерскую «Звено одной цепи» в Нижнем Новгороде. Последняя из упомянутых лож, хотя и получила титул «провинциальной» (предполагалось, что она будет вести пропаганду масонства на востоке страны), объединяла не более 16 членов. Из воспоминаний Д. О. Бебутова известно, что также «открыли ложи в Саратове и Курске. Приезжавшему с Кавказа Здановичу, принятому в Петербурге, поручено было подготовить организацию на Кавказе».

Масоны высших градусов посвящения были объединены в капитул 18-й степени. Вслед за Д. О. Бебутовым и Н. Н. Баженовым, получившими 18-ю степень в Париже в феврале 1908 г., в эту капитулярную степень во время приезда Сэншоля и Буле были возведены А. А. Орлов-Давыдов, Е. И. Кедрин, В. А. Маклаков, Г. Х. Майдель, М. С. Маргулиес, а после ноября 1908 г. Ф. А. Головин и С. Д. Урусов.

Для создания независимой структуры русского масонства требовалось не только образовать ложи и капитулы, но и сформировать руководящие органы Ордена вольных каменщиков.

В Верховный Совет Великого Востока Народов России вошли: Д. О. Бебутов — секретарь, Ф. А. Головин — 1-й страж, М. С. Маргулиес — 2-й страж, С. Д. Урусов — председатель. Вскоре в Верховный Совет был кооптирован и А. А. Орлов-Давыдов; предполагалось, что он возьмёт на себя финансовые затраты масонов, а потому ему была предоставлена должность казначея. Когда Верховный Совет собрался, «то сразу занялся вопросом устройства лож в других городах и установлением сношений с масонами других стран». Без признания в масонском мире независимости русского масонства, конечно же, не могло идти речи о его истинности (регулярности). «В виду политического положения» в стране русские вольные каменщики не могли письменно обратиться ко всем масонским державам и опубликовать решение о собственной независимости. Поэтому было решено «заручиться рекомендательными письмами» в Великом Востоке Франции, «объехать масонов всех стран и лично заявить о существовании, избегая огласки через прессу».

В самом начале 1909 г. М. С. Маргулиес и С. Д. Урусов «побывали в Швейцарии, Италии и Будапеште. Всюду они были радушно приняты, и нужные отношения установлены». Д. О. Бебутов, а затем и присоединившиеся к нему М. С. Маргулиес и С. Д. Урусов посетили также Константинополь, где подробно ознакомились с системой масонской работы в турецких войсках и с распространением движения вольных каменщиков в среде младотурок.

Определённую роль в установлении дружеских связей с масонами Турции сыграло армянское происхождение Д. О. Бебутова. Личные контакты были установлены с министром иностранных дел Нерсесом Норадунгианом, его племянником Микаелом, а также с руководителями политической партии «Единение и прогресс», младотурецкого движения и турецкого масонства, председателем турецкого парламента.

Пример турецкого масонства показал, что оно может стать основой для объединения политических сил в борьбе с самодержавием, добиваться реальных результатов в этой борьбе (младотурецкая (масонская) революция 1908 г.), способствовать примирению народов в многонациональном государстве. Активное участие в политической жизни, свойственное Великому Востоку Франции и Великому Востоку Турции, стало образцом для русского вольного каменщичества. Это подтверждали и руководители Великого Востока России. Как вспоминал М. С. Маргулиес, «с самого начала Совет ставил задачу “обволакивание“ власти людьми, сочувствующими масонству». Сходные фразы мы можем встретить и у Д. О. Бебутова: «При создании масонства, нужно было во всех центрах иметь группы, которые, разрастаясь, будут проникать во все отрасли государственной жизни и незаметно для самого правительства сдвинуть жизнь со стоячего болота. На масонство я смотрел, как на единственное средство объединить людей разных лагерей, конечно, прогрессивных, и объединить <...> лишь на культурно-просветительной работе, на делах городского управления. Для политики могли бы существовать ложи».

Число посвящённых в мастерские Великого Востока народов России не превышало 1000 человек, членство в ложах более 800 масонов в этот период подтверждено сейчас документально. Почти четверть членов лож принадлежала к Партии народной свободы (из 30 членов ЦК, избранных на 1 съезде в октябре 1905 г., масонами до революции стали А.М. Колюбакин, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Котляревский, И.В. Лучицкий, М.Л. Мандельштам, В.А. Маклаков. Четверо будущих масонов отказались войти в состав ЦК и образовали группу «беззаглавцев»: В.Я. Яковлев (Богучарский), С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова, В.В. Хижняков. Следует отметить, что петербургские ложи заседали «над помещением бывшего клуба» кадетов, где «ежедневно собиралась думская фракция» этой партии. Масонами были депутаты Государственной Думы (разных созывов) А. Н. Букейханов, А.Г. Вязлов, Ф. А. Головин, В. А. Караулов, Е. И. Кедрин, А. М. Колюбакин, С. А. Котляревский, И. В. Лучицкий, В. А. Маклаков, Н. В. Некрасов, В. П. Обнинский, В. А. Оболенский, А. А. Свечин, С.Д. Урусов, М. М. Ковалевский, О.Я. Пергамент, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.А. Орлов-Давыдов, В.А. Степанов, В.Л. Геловани, А.А. Булат, К. К. Черносвитов, А. И. Шингарев, Ф. Р. Штейнгель и другие. Значительная часть перечисленных лиц входила и в Центральный комитет Партии народной свободы. Также напомним, что действительные масоны составляли в I-й Государственной Думе объединение, которое превышало по численности, например, фракции социал-демократов, октябристов и прогрессистов. Данные о составе Думы представляются важными, поскольку именно в депутатской среде закладывались основы масонской организации в России. Дополнительно отметим, что первоначально социалистическое влияние в среде вольных каменщиков было ничтожным, главной же целью формирующейся организации вольных каменщиков стал поиск принципов объединения людей с различными политическими взглядами. Уже события, связанные с роспуском I-й Государственной Думы и составлением обращения группы депутатов «Народу от народных представителей», продемонстрировали, что совместная деятельность представителей различных политических партий необходима и возможна.

http://www.great-east.ru/history/history_masons/

Реорганизация масонства в России объяснялась тем, что в стране в 1912 г. шла подготовка к выборам в IVГосударственную Думу. В этих условиях неутомимый М.М. Ковалевский предложил создать надпартийный союз, однако ведущая либеральная партия – кадетов – настороженно отнеслась к подобному предложению. Решительно против надпартийного союза высказались члены Партии народной свободы А.М. Колюбакин, А.А. Свечин, Н.В. Некрасов, которые признавали лишь внепартийные контакты с прогрессистами. В соответствии с решением руководства кадетов Н.В. Некрасов и А.М. Колюбакин (сторонники тесных контактов с трудовиками) были уполномочены вести переговоры с последними, но при этом должны были отстаивать позицию о невозможности формального межпартийного соглашения. Именно в условиях, когда стало ясно, что межпартийное соглашение невозможно, А.М. Колюбакин выступил сторонником расширения форм внепартийной работы: активной деятельности членов партии в культурных организациях, при организации муниципальных выборов и т.д. Одной из форм внепартийной работы стало массовое участие кадетов в масонских ложах.

Новое масонское объединение ВВНР выгодно отличалось от разрозненных лож в России тем, что закрепило свои идейные установки в «Положении об Орденской организации». В качестве задач и целей Ордена провозглашалось создание связанного моральной общностью и взаимным доверием братского союза, в котором, при сохранении за каждым свободы политического действия, ведётся общая работа по утверждению и защите прав человека и гражданина.

Наиболее точное определение задач организации было дано А. Я. Гальперном: «Стремление к моральному усовершенствованию членов на почве объединения их усилий в борьбе за политическое освобождение России. Политического заговора, как сознательно поставленной цели, в программе нашей работы не было, и если бы кто-либо попытался в задачи организации такой заговор ввести, то это вызвало бы протесты со стороны многих. Был, правда, целый ряд лиц, из них часть очень влиятельных, которые очень сильно к заговору склонялись, — например, Мстиславский и Некрасов. Но в организации они свою точку проводили осторожно, и закрепить ее в качестве официальной точки зрения организации не стремились <...>. Задачи личного усовершенствования для многих тоже играли весьма значительную роль. Таких, как Чхеидзе, которые эту сторону организации совершенно не воспринимали, было очень мало. Для некоторых же эта сторона задачи организации имела главное значение. Так, например, в Киеве преобладали в организации люди, для которых эстетические задачи стояли на первом месте».

Таким образом, в постановке задач масонства русские вольные каменщики первоначально стремились следовать идеям Великого Востока Франции и революции 1789 г. «в их наиболее первобытном — не искаженном и не усложненном виде». Анализ мемуарных свидетельств показывает, что Великий Восток народов России не создавался как надпартийная политическая организация. Однако отметим, что вольные каменщики активно участвовали во всех основных попытках организовать надпартийный союз оппозиции: в формировании политических партий в 1905 г., во встречах 1906-1908 гг. в связи с деятельностью правительственных провокаторов, в работе «информационного» комитета весны 1914 г. и попытках оказать давление на правительство, в создании прогрессивного блока в июле-августе 1915 г., а затем в формировании новых партий после февраля 1917 г.

Подобной эволюции способствовали изменения в масонском уставе. Система степеней масонства была фактически отменена. В Великом Востоке народов России остались лишь две ступени — ученика и мастера. Перевод из учеников в мастера обычно производился через год. Как свидетельствовал А. Я. Гальперн, «право решения вопроса, когда именно следует произвести подобное повышение, принадлежало ложе. Но иногда повышение в степени производили по инициативе Верховного Совета». Кандидат на мастерскую степень должен был, до своего утверждения в новом масонском качестве, выступить с речью. Как правило, тематика выступления согласовывалась с оратором ложи. Звание мастера «давало право приема других в ложу».

Были изменены и принципы приёма в масонство. Перед посвящением кандидат отвечал на ряд вопросов: о требованиях к самому себе, об отношении к семье, отечеству, человечеству, религии, войне, космополитизму, государственному устройству. Если ответы удовлетворяли масонов, то совершался обряд посвящения нового брата с принесением клятвы о соблюдении тайны и сообщения пароля и тайного знака. При этом были отменены «все запоны, вся амуниция», упрощён ритуал. После заседаний проводились агапы. Допускалось привлечение в организацию женщин. Число «сестёр» в России было невелико, достоверно известно лишь о посвящении Е. Д. Кусковой (видный общественный-политический деятель), З. Н. Гиппиус (выдающаяся поэтесса, прозаик, литературный критик, на фото) и видной литовской журналистки Ф. Борткевичене.

Каждая ложа избирала из своего состава ряд должностных лиц: венерабля (председателя, Досточтимого Мастера), 1-го и 2-го наблюдателей (стражей, надзирателей), оратора, казначея и секретаря. Председатель ложи вёл собрания и осуществлял связи с Верховным Советом (через секретаря), оратор являлся хранителем устава и следил за его соблюдением. В уставе Великого Востока народов России было записано, что ложа должна состоять из 7–14 членов. В случае если число масонов в мастерской превышало установленную норму, то ложа должна была создать новую мастерскую из 7 человек, то есть разделиться. Однако известны и исключения: например, ложа Л.К. Чермака насчитывала 16 человек, еще больше членов было в Думской ложе «Розы».

Документальное подтверждение сегодня имеется о существовании 47 Лож дореволюционного ВВНР.

По данным мемуаристов, наибольшее число братьев было в С.-Петербурге, где работало не менее 16 лож. Второй по численности была киевская организация, где существовало как минимум 8 лож. Через киевских вольных каменщиков масонство было перенесено в Вильно, где были открыты ложи Беларусь, Единство и Литва.

Две масонские мастерские работали в Москве. Были открыты Ложи минимум в 17 провинциальных городах: Архангельске, Виннице, Витебске, Екатеринбурге, Екатеринославле, Ковно, Кутаиси, Минске, Нижнем Новгороде, Одессе (Звезда Востока), Полтаве, Ревеле, Риге, Тифлисе, Харькове, Саратовеи Самаре. Существовала специальная военная ложа на Юго-западном фронте. Иными словами, всего в союзе Великого Востока народов России работало значительно больше 47 лож, существование которых подтверждено документально, и, учитывая то, что в части этих лож ограничение числа членов было превышено, можно говорить о том, что общее количество братьев и сестер ВВНР превышало 1000 человек.

Следует особо рассказать о развитии масонских организаций на Украине.

Первым украинским масоном, как известно, стал профессор И.В. Лучицкий, посвящённый в масонство в 1908 г. При его посредничестве была открыта первая ложа в Киеве – Киевская Заря, куда были приняты 11 человек [См.: Николаевский. С.137-143]. По сведениям А.В. Николаевского в конце 1909 – начале 1910 гг. из Киевской Зари выделилась ложа «Правда», которая впоследствии стала выполнять функции местного совета. Членами ложи «Правда» стали лидеры выступавшего за автономию Украины Товарищества украинских прогрессистов С.А. Ефремов, Ф.Р. Штейнгель (барон, бывший депутат I Государственной Думы, досточтимый мастер ложи), М.С. Грушевский; члены Партии народной свободы С.М. Чебаков, И.Н. Полторацкий, А.Г. Вязлов (бывший депутат IГосударственной Думы на фото); публицист Ф.П. Матушевский, профессора С.А. Иванов и В.Г. Бажаев, экономист В.А. Косинский, член окружного суда М.И. Радченко, литературовед Г.В. Александровский, член Народной воли В.О. Лозинский и другие. В 1910-1911 гг. из ложи «Правда» выделилась новая мастерская – Единение, в которую в частности ушли С.А. Ефремов, С.М. Чебаков, М.И. Радченко, Г.В. Александровский, В.О. Лозинский. В киевской ложе Единение в масонство были приняты руководитель местного учительского союза З.А. Архимович, известный врач, профессор, член Партии народной свободы А.В. Корчак-Чепурковский, один из лидеров надпартийного Товарищества украинских прогрессистов В.К. Прокопович, видный математик Е.Е. Слуцкий и другие. Из ложи «Единение» в 1912-1913 гг. была создана ещё одна мастерская, руководителем которой стал С.М. Чебаков.Членами последней из лож также были: один из основателей Товарищества украинских прогрессистов А.В. Никовский, А.В. Корчак-Чепурковский, В.К. Прокопович (оратор), М.И. Радченко.

По показаниям членов другой масонской мастерской Л.С. Личкова (либерального народника, статистика) и Д.Е. Белинга (гидробиолога, ихтиолога) известно о существовании ложи «Заря», существовавшей около 1910-1916 гг. Её досточтимыми мастерами были известный педагог В.Н. Науменко и профессор В.Н. Константинович, а членами – присяжный поверенный Л.М. Бриллиант, меньшевик В.П. Затонский, приват-доцент Киевского университета В.И. Казановский и ряд других лиц. Около 1917 г. члены «Зари» основали в Киеве новую мастерскую, получившую название «Рассвет». Досточтимый мастером новой ложи стал Л.С. Личков, членами – преподаватель Киевского университета М.М. Воскресенский, присяжный поверенный И.В. Малютин, химик А.П. Семенцов и другие. Из других украинских лож особо следует упомянуть одесскую ложу «Звезда Востока».

Высшим законодательным органом масонского Ордена в России был конвент вольных каменщиков, который по уставу должен был собираться не реже одного раза в год. На конвент избирали по одному представителю от каждой ложи, на нём присутствовали также члены предыдущего Верховного Совета.

Переход к новому организационному построению русского масонства произошёл именно на таком конвенте в Москве летом 1912 г. На двух заседаниях, длившихся целый день и проходивших на квартирах С. А. Балавинского и Ф. А. Головина, были депутаты всех существовавших в 1912 г. лож. Председательствовал на конвенте Н. В. Некрасов. Было рассмотрено два вопроса: «о конституировании русской масонской организации» и о её названии. По первому вопросу было принято решение о создании независимого русского союза. Сложнее оказалось решить второй поставленный вопрос: «Подавляющее большинство конвента стояло за название “Великого Востока России”; Грушевский же требовал, чтобы в названии ни в коем случае не было слова “Россия”. Он занимал в этом вопросе совершенно непримиримую позицию, отрицая вообще за Россией как государственной единицей право на целостное существование; его с рядом оговорок поддерживал Василенко. Против Грушевского выступили все остальные, и спор, временами очень резкий, длился два дня <...>. В конце концов, было подтверждено название “Великий Восток народов России”. Конвент 1912 г. принял также решение о выработке устава обновленной организации. Следующий конвент собрался летом 1913 г. в С.-Петербурге на квартире В. А. Степанова. Конвент этот, после обсуждения и внесения поправок, принял <...> обновленный проект устава “Великого Востока народов России”».

Следующий конвент состоялся в С.-Петербурге 20-22 октября (2-4 ноября по новому стилю) 1914 г. Показания А.И. Луцкевича подтверждают факт его проведения. Он писал: «Пару раз пришлось мне присутствовать на делегатских съездах «Братства». Из этих съездов остались у меня в памяти Керенский, Шингарёв, Колюбакин (Ленинград), Оболенский и С.Д. Урусов (князь, общественный и политический деятель Российской империи Москва), Григорович-Барский (Киев). Керенский был секретарем «братства» и в начале войны в качестве такового приезжал в Вильно. На последнем съезде, на котором я был как виленский делегат (съезд состоялся в Ленинграде в конце 1914 или в начале 1915 г. – зимой), главным пунктом обсуждения был вопрос об отношении к войне. И Керенский, и все кадетские делегаты, и какая-то представительница меньшевиков – все говорили о необходимости "войны до победного конца"».

Из дневниковой записи М.П. М. Ромера от 21 октября 1914 г. известно, что старшиной съезда был В.А. Степанов, вице-старшиной – Н.П. Василенко, с рефератом выступил Н.В. Некрасов. М.П. М. Ромер также в этой же дневниковой записи особо отмечал дискуссию по поводу отношения к войне, где "иноплеменная группа" выступила против проявлений "национально-буржуазной державности", а делегат съезда одесский латыш Муженак высказал мнение, что ослабление Российской империи и её поражение в войне может привести к революции. А.И. Луцкевич и украинские делегаты занимали позицию нейтралитета, что в конечном итоге привело к принятию "патриотической резолюции".

В 1915 г. конвент не был созван из-за тяжёлой моральной атмосферы.

В 1916 г. состоялся очередной масонский конвент в России. Он заседал летом в С.-Петербурге на квартире В.А. Степанова и длился два дня. Конвент 1916 г. был посвящён обсуждению положения на фронте и в стране. Большая группа провинциальных делегатов настаивала на переходе к революционным действиям, но, благодаря выступлениям Н. В. Некрасова (на фото), В. А. Степанова и А. Я. Гальперна, резолюция конвента 1916 г. была составлена без учёта заговорщических планов.

Из мемуаров А.Ф. Керенского известно, что «на ежегодных съездах делегаты от лож обсуждали проделанную работу и проводили выборы в Верховный (Высший) Совет. На этих же съездах генеральный секретарь представлял на рассмотрение делегатов от имени указанного Совета доклад о достигнутых успехах с оценкой политического положения и программой действия на предстоящий год. Порой на съездах между членами одной и той же партии происходили острые столкновения мнений по таким жизненно важным проблемам, как национальный вопрос, формирование правительства, аграрная реформа»

Важнейшей функцией конвентов были перевыборы Верховного Совета, который являлся реальным руководящим органом русского масонства. По уставу Великого Востока народов России порядок избрания Верховного Совета был таков:

«Большинством в 7/8 голосов конвент избирает трех выборщиков. Секретарь Верховного Совета последнего состава подсчитывает голоса и, не оглашая результатов голосования, сообщает выборщикам о состоявшемся избрании.

Выборщики избирают затем трех членов Верховного Совета и по избрании таковых слагают с себя полномочия.

Избранные три члена Верховного Совета немедленно доизбирают еще трех членов Верховного Совета.

В последующем Верховный Совет еще может доизбирать членов, но с тем, чтобы общее их число не превосходило 18.

По избрании первых 6 членов Верховный Совет открывает свои работы и избирает секретаря.

Имена членов Верховного Совета конвенту не сообщаются».

Важнейшей функцией Верховного Совета было открытие новых лож и контроль за приёмом новых членов. Все кандидатуры для посвящения в С.-Петербурге обсуждались председателем ложи и секретарём Верховного Совета. Последний играл руководящую роль во всем Великом Востоке народов России: через него велись все сношения Верховного Совета и лож; он был докладчиком в Верховном Совете по всем текущим делам; хранил деньги, собранные через венераблей лож.

Секретарём Верховного Совета до конвента 1912 г. и в 1915 г. был Н.В. Некрасов, с лета 1912 г. до конца 1914 г. — А. М. Колюбакин, в 1915–1916 гг. — А. Ф. Керенский, с лета 1916 г. — А. Я. Гальперн, с декабря 1918 г. — С. А. Балавинский, с лета 1919 г. — И. П. Демидов.

К 1912 г. в С.-Петербурге, а после 1914 г. и в Киеве, то есть в городах, где число лож превышало пять, были созданы местные советы. В Киеве на правах местного совета работала ложа Правда, в которую входили некоторые депутаты Государственной Думы. Например, бывший глава украинской парламентской группы в I Государственной Думе И.Л. Шраг.

Механизм работы масонских лож был таков. В отдельных ложах «шли обмены мнений по всем основным вопросам, встававшим в порядок дня Государственной Думы и политической жизни вообще». Как таковых докладов не было, был «обмен информацией», было «общее желание сговориться и затем действовать в общем направлении». «Все предложения, вынесенные в отдельных ложах», поступали в Верховный Совет (он работал также как ложа), «многие вопросы он и сам поднимал. Принятые им решения обычно имели характер только руководящих указаний, значение которых было только морального порядка. При вынесении их Верховный Совет всегда стремился найти линию, приемлемую для людей всех тех взглядов, которые были объединены в ложах, — и в этом была их сила».

Для реализации решений создавались специальные ложи (по роду занятий) — думская, военная, литературная (для писателей). «Особенно важное значение в жизни организации имела думская ложа «Розы», руководству которой Верховный Совет уделял исключительно большое внимание <...>. В ней Совет стремился создать объединение левой оппозиции <...>. Думская группа заботилась о сглаживании всякого рода конфликтов и трений между различными левыми фракциями в Государственной Думе и к облегчению их совместных выступлений. Особенно много удавалось делать в этом направлении в конституционно-демократической партии; выступления кадетов-масонов и кадетов думской фракции и даже в Центральном Комитете кадетской партии были всегда координированы со взглядами Верховного Совета и проникнуты действительным чувством братства. У социал-демократов дело обстояло много хуже — это объясняется личными свойствами Чхеидзе, его большим скептицизмом в отношении к задачам организации». В думскую ложу «Розы» входили руководители Партии народной свободы Л.А. Велихов, В. А. Виноградов, Н. К. Волков, И. П. Демидов, А. М. Колюбакин (один из создателей партии, секретарь её ЦК, председатель С.-Петербургского городского комитета), Н. В. Некрасов, В. А. Степанов (секретарь партийной фракции в Думе); лидеры меньшевиков — Е. П. Гегечкори, М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе (руководитель фракции), А. И. Чхенкели; прогрессисты — И. Н. Ефремов (руководитель фракции), А.А. Орлов-Давыдов (в 1916 г. перешёл во фракцию Партии народной свободы)и А. И. Коновалов; «трудовик» А. Ф. Керенский (лидер фракции).

В этой связи следует несколько подробнее сказать о некоторых ведущих политических партиях, чьи руководители были одновременно и активными членами масонских лож. Отметим при этом, что по свидетельству вольных каменщиков, в организацию «принимали от крайних левых (кроме анархистов) до октябристов», а по другому свидетельству всех, кроме монархистов и антисемитов. Сходную характеристику, относящуюся, вероятно, именно к масонству можно встретить в автобиографии И.И. Майнова, написанной в 1926 г. Он писал о себе, что "в продолжение 1912-1916 годов принял живое участие в деятельности существовавшего тогда в Петербурге и в некоторых других городах тайного масонского союза, присвоившего себе наименование "Объединение Общественных Организаций", или, короче, "О-куб", куда входили членами многие политические деятели всех противоправительственных направлений и различных партий, начиная от левых кадетов и кончая тогдашними большевиками".

Пожалуй, наибольшее число действительных членов масонских лож было на пленарном заседании ЦК Партии народной свободы, который проходил в феврале 1916 г.: Ф. А. Головин, Н.П. Василенко, А.В. Васильев, В.А. Виноградов, Н.К. Волков, Д.Н. Григорович-Барский, С.А. Иванов, Ф.Ф. Кокошкин, Н.В. Некрасов, В.П. Обнинский, В.А. Оболенский, В.А. Степанов, К.К. Черносвитов, А.И. Шингарев, Ф.Р. Штейнгель. На VIсъезде партии, состоявшемся в феврале 1916 г., накануне выборов в IVГосударственную Думу, было избрано 48 членов ЦК, из них 16 (то есть одна треть) были масонами, а 8 из членов ЦК стали таковыми впоследствии. Наиболее тесно с масонством были связаны представители левого крыла Партии народной свободы. Они активно ратовали за более радикальный курс партии, за объединение демократических сил страны. Часто они брали на себя и посреднические функции. Например, такой видный масон как И.П. Демидов (секретарь финансовой комиссии Думы и товарищ министра земледелия Временного правительства), пользовавшийся доверием в самых разных кругах, выполнял роль посредника между фракциями Думы, с одной стороны, и между думскими комиссиями и правительством – с другой.

Практически одновременно с формированием новой структуры масонских лож происходило оформление в политическую партию движения «прогрессистов». Ядром для него явилась Партия мирного обновления, состоявшая преимущественно из бывших деятелей земского движения. Инициатором создания новой политической партии стали руководители масонства М.М. Ковалевский и И.Н. Ефремов. Первоначально, в апреле 1912 г., «прогрессисты» представляли собой скорее избирательный блок накануне выборов в IVГосударственную Думу. Примечательно, что в период избирательной кампании в Думу под редакцией вскоре ставшего масоном Л.А. Велихова начала издаваться газета «Русская молва» – орган формировавшейся партии. Задача газеты состояла в том, чтобы на выборах сформировать блок всех прогрессивных сил, включая мирнообновленцев, левых октябристов и кадетов.

Уже в ноябре 1912 г. прогрессисты провели съезд и оформили сложившийся блок как политическую партию. Немногочисленная по составу новая партия объединяла в своих рядах видных представителей отечественной буржуазии и интеллигенции. Помимо уже упомянутых основателей партии масонами были ещё два члена её Центрального комитета: А.И. Коновалов (член Московского отдела) и В.Д. Кузьмин-Караваев (С.-Петербургский отдел).

Однако подчеркнём, что в масонстве прогрессисты не пользовались столь большим влиянием как в Государственной Думе. Если деятельность Прогрессивного блока была нацелена на объединение сторонников умеренных реформ, то в Великом Востоке народов России с каждым годом становились все более весомыми позиции сторонников с левыми, социалистическими партиями. Не случайно Л. А. Велихов в своих показаниях характеризовал «масонское объединение» как «блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия», состоявший из ««левых» прогрессистов (Ефремов), «левых» кадетов (Некрасов, Волков, Степанов и др.), трудовиков (Керенский), с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев)».

Из 442 депутатов IVГосударственной Думы более 200 были действительными членами Великого Востока народов России, «потенциальных» же масонов в Думе было ещё больше. Отметим при этом ещё одну особенность; получалась, на первый взгляд, странная картина, чем меньше была партийная фракция, тем активнее её члены участвовали в жизни масонских лож, пытались при помощи организации вольных каменщиков влиять на принятие того или иного решения. Таким образом, следует признать, что вольные каменщики союза Великого Востока народов России составляли в Думе четвертого созыва «государство в государстве», «фракцию над фракциями» и активно влияли на её жизнь. При этом ложа «Розы» находилась на особом положении в русском масонстве и фактически обладала влиянием, сопоставимым с Верховным Советом.

Создавались специальные ложи и по принципу «полезности» тех или иных лиц для ВВНР. Например, создание специальной ложи для Д. С. Мережковского и З.Н. Гиппиус обеспечило влияние на С.-Петербургское религиозно-философское общество, а для Е. Д. Кусковой и С. Н. Прокоповича — на Техническое общество и Вольное экономическое общество, соответственно. Членами Московского отделения Русского технического общества были масоны В.А. Ржевский и И.Н. Сахаров. Руководителями Вольного экономического общества были также масоны: М. М. Ковалевский (председатель с весны 1914 г.), В.Э. Брунст, А.И. Венцковский, Д. П. Рузский, В.В. Хижняков (бессменный секретарь общества в 1903-1910 гг.) и др.

Можно выделить несколько «масонских» центров в С.-Петербурге, где служили и работали вольные каменщики:

1) С.-Петербургская городская дума;

2) высшие учебные заведения (Психоневрологический и Политехнический институты, Высшие женские курсы, Высшие курсы П. Ф. Лесгафта и др.);

3) С.-Петербургская судебная палата и С.-Петербургский коммерческий суд (присяжные стряпчие, присяжные поверенные и их помощники). Аналогичная ситуация была и в Москве.

Велась работа и по привлечению в ложи видных еврейских общественных деятелей – вольными каменщиками стали А.И. Браудо, Л.Я. Штернберг, Л.М. Брамсон.

Иными словами, в начале века масонство получило наибольшее распространение в среде политических деятелей и либеральной интеллигенции (профессоров, адвокатов, писателей и т.д.).

Активизация «левого» крыла в Верховном Совете была связана с привлечением в ложи И. И. Скворцова-Степанова, Н. Д. Авксентьева, Б. В. Савинкова.

http://www.great-east.ru/history/history_masons/

В избранный 27 февраля 1917 г. Временный комитет Государственный Думы, который до 2 марта 1917 г. выполнял функции правительства, первоначально вошли масоны: А.И. Коновалов, В.А. Ржевский, Н.В. Некрасов, А.Ф. Керенский и Н.С. Чхеидзе, но при этом 7 других членов комитета не были вольными каменщиками. Одним из важнейших органов новой власти стала Военная комиссия Временного комитета, руководившая восставшими войсками, её фактическими лидерами также были вольные каменщики: А.Ф. Керенский, Н.Д. Соколов, С.Д. Мстиславский, В.М. Зензинов, П.И. Пальчинский, Л.А. Велихов, В.А. Ржевский, Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев и др.

После Февральской революции часть братьев стала уклоняться от активной работы в ложах, например, Н. С. Чхеидзе, и братство чуть ли не превратилось в аппарат по раздаче административных постов в центре и на местах. Отметим, что уже 28 февраля 1917 г. Временный комитет Государственной думы направил ряд вольных каменщиков в министерства и ведомства в качестве комиссаров: В.П. Басакова и В.А. Маклакова в Министерство юстиции, В.А. Виноградова в Министерство финансов, И.Н. Ефремова в Министерство внутренних дел, К.К. Черносвитова на почту, Н.К. Волкова и И.П. Демидова в Министерство земледелия. Конечно же, нельзя забывать факта продолжения работ «думским» масонством, однако связи с радикально настроенной буржуазией стали для части руководителей Верховного Совета важнее контактов внутри лож.

При этом, впрочем, А.Ф. Керенский, лично свидетельствовал о том, что все-таки именно на масонских съездах обсуждался вопрос о «формировании правительства», а «программа будущей демократии в России, которая в значительной мере была воплощена в жизнь Временным правительством», была разработана вольными каменщиками коллегиально.

«Основная забота» членов Верховного Совета с февраля 1917 г. «состояла в воздействии на левые партии в целях удержания их в русле коалиционной политики». Было проведено несколько заседаний, где были приняты решения о форсировании заключения мира, о борьбе с украинским сепаратизмом, о поддержке П. Н. Переверзева, опубликовавшего документы о связях большевиков с Германией. Однако деятельность Верховного Совета в этот период, похоже, оторвалась от принципа общемассонского обсуждения текущих важных вопросов. Тем не менее, ещё раз подчеркнем, что прежние масонские связи продолжали оказывать значительное влияние при подборе нового руководящего состава ряда государственных учреждений.

Число вольных каменщиков возросло во втором (первом коалиционном) составе Временного правительства, сформированного 6 мая и работавшего до 3 июля 1917 г. – более половины министров. В правительство вошли следующие члены масонских лож: А.Ф. Керенский (военный и морской министр), А.И. Шингарев (министр финансов), М.И. Скобелев (министр труда), П.Н. Переверзев (министр юстиции; его заместителем стал А.А. Демьянов), М.И. Терещенко (министр иностранных дел), Н.В. Некрасов (министр путей сообщения), А.И. Коновалов (министр торговли и промышленности), Г.Д. Сидамон-Эристов (товарищ министра внутренних дел), а также Н.Д. Авксентьев, С.Н. Прокопович и Б.В. Савинков. Возможными кандидатами к посвящению в масонство, как уже упоминалось, были Д.И. Шаховской (министр государственного призрения) и И.Г. Церетели (министр почт и телеграфов).

Своего пика масонское влияние достигло уже в новом, третьем составе Временного правительства, сформированном 24 июля и проработавшим до 30 августа 1917 г. – его министром-председателем, а также военным и морским министром стал А.Ф. Керенский. Свои посты сохранили М.И. Скобелев и М.И. Терещенко (министры труда и иностранных дел, соответственно), остался в правительстве и Б.В. Савинков (управляющий военным министерством). Кроме них следующие вольные каменщики заняли различные посты: Н.В. Некрасов (заместитель министра-председателя и министр финансов), Ф.Ф. Кокошкин (государственный контролёр), Н.Д. Авксентьев (министр внутренних дел), С.Н. Прокопович (министр торговли и промышленности), И.Н. Ефремов (министр государственного призрения), А.В. Карташев (обер-прокурор Св. Синода). Отметим, что фактически лишь масоны, отстаивавшие точку зрения о необходимости союза с социалистическими партиями, вошли в третий состав Временного правительства. Члены Партии народной свободы, которые некогда составляли костяк масонского движения в России, оказались в стороне от практической административной работы в стране. Временно был «оттеснён» Н.В. Некрасовым А.И. Коновалов (вспомним о его решении остаться в рядах Партии народной свободы). Перестали быть членами правительства А.И. Шингарев, П.Н. Переверзев и экс управляющий Министерством торговли В.А. Степанов Некоторые мемуаристы, например, И.Г. Церетели утверждали, что наиболее активную роль в переговорах между различными политическими группировками накануне создания нового кабинета играли именно масоны.

Хотя масоны и составляли основу для формирования нового административного аппарата, организация вольных каменщиков, как таковая, ничего не определяла в политической линии новых правящих кругов. Слабость Временного правительства заключалась в том, что в своей деятельности оно руководствовалось не интересами какого-то социального слоя, не интересами политической партии или организации (например, того же масонства), а было правительством одиночек. Особенно наглядно это проявилось во время «выступления» Л.Г. Корнилова. В августе 1917 г. большинство вольных каменщиков (Ф.Ф. Кокошкин, М.И. Скоблев, Н.Д. Авксентьев, Н.В. Некрасов, Б.В. Савинков, В.А. Маклаков) выступило, по существу, против А.Ф. Керенского, но нашлись и масоны, которые поддержали последнего (С.Н. Прокопович, А.В. Ливеровский, А.А. Демьянов, А.И. Коновалов). Воспользовавшись ситуацией и с целью противодействия Петросовету А.Ф. Керенский образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — Директорию («Совет пяти»), провозгласившую Россию республикой и распустившую IV Государственную думу, в которую включил лишь одного масона, доказавшего ему свою преданность, министра иностранных дел М.И. Терещенко. Остальные вольные каменщики, в том числе Н.В. Некрасов оказались практически отстранены от управления страной. Таким образом, А.Ф. Керенский лишился массовой поддержки братьев-масонов, которая оказалась бы не лишней в разрезе последовавших событий.

Привлечение в новый состав Временного правительства, действовавший с 25 сентября 1917 г., того же Терещенко, а также Карташева, Коновалова и др., уже не могли восстановить авторитета министра-председателя. Великий Восток народов России, как организация, на правительственную политику больше практически влияния не имел. Сам А.Ф. Керенский, рассказывая о масонстве как о внепартийном объединении, признавал, что «после Февральской революции разгорелись политические страсти, и внепартийное сотрудничество стало совершенно невозможным».

http://www.great-east.ru/history/history_masons/

В 1917 г. центр масонских работ переместился Киев, где общей тенденцией стал постепенный переход руководства местным масонством от сторонников Партии народной свободы к автономистам-федералистам. Это был весьма распространённый тип политиков – воспитанные в лоне русской культуры они не верили в самостоятельную украинскую государственность, хотя активно отстаивали «этнографические» особенности Украины, выступая за использование «на окраинах Российской империи родного языка в судопроизводстве и народном образовании». Разногласия с Партией народной свободы привели их к новой программе, основой которой стала идея преобразования России в федерацию автономных областей. Подобная же тенденция была характерна и для других национальных окраин бывшей Российской империи. Примечателен для характеристики этого явления тот факт, что в 1917 г. в Киеве был проведён съезд народов России, белорусское национальное движение на котором представлял масон И.И. Красковский.

Сведения о работе Великого Востока народов России в послеоктябрьский период содержатся в опросе Д. М. Одинца, проведённом для парижской ложи Астрея А. В. Давыдовым. Из материалов опроса следует, что в 1918 г. активную работу по продолжению собраний без использования ритуала и без изучения символики проводила киевская ложа Астрея, возглавляемая Н. П. Василенко. В соответствии с пожеланиями украинских масонов было изменено название организации — «масонство Народов Востока Европы». К киевскому областному совету «при большевиках перешли права Верховного Совета». В реформированной организации «работа шла исключительно политическая — примирение острых национальных противоречий между украинцами и великороссами».

О влиянии центрального органа «масонства Народов Востока Европы» трудно судить из-за недостатка сведений (зачастую их невозможно проверить), но учитывая, что Д. М. Одинец (член областного совета с 1919 г.) и Н. П. Василенко занимали ключевые посты в правительствах масонов П. П. Скоропадского и С. В. Петлюры, недооценивать новую организацию не следует.

Практически параллельно с формированием правительства происходило формирование противоборствующего политического лагеря. Следует отметить, что 11 мая 1918 г. состоялся Первый съезд Украинских социалистов-федералистов, в руководящие органы которых (Центральный и Киевский комитеты) были избраны масоны: С.А. Ефремов, К.А. Мациевич, А.В. Никовский, В.К. Прокопович, А.Х. Саликовский (будущий министр внутренних дел), П. Холодный, А.Я. Шульгин, А.В. Корчак-Чепурковский (будущий управляющий Министерством здравоохранения), М. Синицкий. Тем не менее лидеры социалистов-федералистов (А.Х. Саликовский, С.А. Ефремов, А.В. Никовский) отрицательно отнеслись к идее восстания против гетманской власти, что не помешало активным членам партии затем входить в многочисленные составы украинского правительства. Отметим, что число вольных каменщиков было особенно велико в ведомстве Министерства иностранных дел Украинской Народной Республики, которое последовательно возглавляли В.М. Чеховский, К.А. Мациевич, А.Н. Левицкий (Ливицкий), А.В. Никовский. Дипломатическими представителями новой Республики в различных странах были И.И. Красковский, Н.А. Шумицкий, А.Я. Шульгин, А.Д. Марголин, Ф.Р. Штейнгель, Ф.П. Матушевский, В.К. Прокопович, К.А. Мациевич, многие из которых представляли социалистов-федералистов.